▲ 삼성전자와 SK하이닉스가 세계 '로보택시' 시장의 성장과 함께 차량용 메모리반도체 수요 증가로 또 다른 호황을 맞을 것이란 전망이 나온다. 두 기업의 2030년 반도체 매출 가운데 15%는 차량용 메모리가 차지할 것이란 관측이다. <그래픽 비즈니스포스트>

자율주행 기능을 포함하는 로보택시 제작에는 저전력 D램을 비롯해 수많은 메모리반도체가 탑재되는데, 삼성전자와 SK하이닉스는 이를 위한 저전력 고대역폭메모리(HBM), 소캠(SOCAMM) 등을 개발하고 있다.

이에 미국 월가에서는 2030년 삼성전자와 SK하이닉스가 반도체 전체 매출의 약 15%를 차량용 반도체에서 올릴 것으로 내다보고 있다.

30일 반도체 업계 취재를 종합하면 세계 로보택시 시장이 개화기의 ‘변곡점’에 도달한 것으로 판단되면서, 메모리반도체의 새로운 거대 수요처가 될 것이란 전망이 나오고 있다.

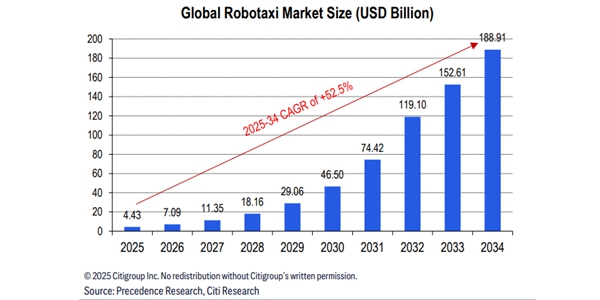

미국 씨티그룹은 최근 보고서를 통해 세계 로보택시 시장이 올해 43억3천만 달러(약 6조 원) 수준에서 2034년 1889억1천만 달러(약 265조4천억 원) 규모로 커질 것으로 전망했다.

가장 빠르게 크고 있는 중국 로보택시 시장은 변곡점을 지나 2030년 150억 달러(약 21조 원)에서 2035년 680억 달러(약 95조5천억 원)까지 성장할 것으로 내다봤다. 중국 내 로보택시 보급률은 올해 0.1% 수준에서 2030년 9%, 2035년 30%까지 증가할 것으로 예상했다.

로보택시는 운전자 없이 AI가 센서를 활용해 승객을 목적지까지 태우고 이동하는 자율주행 택시를 말한다. 미국자동차공학회(SAE)가 정한 0~5까지 자율중행 레벨 가운데 4 이상의 고도 자율주행 기술이 적용된다. 레벨 5는 완전 자율주행을 뜻한다.

로보택시 차량 제작에는 중국 바이두, 유럽의 르노와 폭스바겐, 미국 테슬라, 일본 도요타, 한국의 현대·기아 등 세계 대표 자동차 기업과 빅테크 기업들이 적극 나서고 있다. 로보택시 플랫폼 운영 업체로는 구글 자회사 ‘웨이모’와 미국 ‘우버’, 중국의 ‘위라이드’와 ‘포니’ 등이 있다.

세계 각국 기업들이 로보택시 시장에 뛰어드는 이유는 운전자의 인건비가 들어가지 않는 우수한 경제성 때문이다.

제프 청 씨티그룹 연구원은 “기존 모빌리티 플랫폼의 매출총이익률(GPM)은 20%인데 비해, 로보택시의 GPM은 63% 수준”이라며 “인건비가 비싼 미국과 유럽에서 GPM은 70~75%까지 올라갈 수 있다”고 말했다.

삼성전자와 SK하이닉스는 로보택시 시장 성장과 함께 상당한 혜택을 누릴 것으로 예상된다. 기존 내연기관차에는 평균 200~300개의 반도체가 탑재됐지만, 자율주행차에는 저전력 D램 ‘LPDDR’을 비롯해 2천 개 이상의 반도체가 필요하다.

▲ 미국 금융증권사 씨티그룹이 추정한 세계 로보택시 시장 전망. <씨티그룹>

씨티그룹은 삼성전자와 SK하이닉스가 로보택시 등 자율주행차에 메모리반도체 공급을 늘리며, 2030년 두 기업의 반도체 매출 가운데 차량용 반도체 비중이 14~15%에 달할 것으로 예상했다.

구체적으로 삼성전자 반도체 매출에서 차량용 반도체가 차지하는 비중은 올해 4%에서 2027년 9%, 2030년 15%에 이를 것으로 전망했다.

SK하이닉스는 올해 3% 수준에서 2027년 7%, 2030년 14%에 달할 것으로 내다봤다.

삼성전자와 SK하이닉스는 자율주행차에 필요한 저전력 D램 등 메모리반도체 제품을 다양하게 개발하고 있다. 두 기업은 첨단 D램 공정을 활용해 차세대 차량용 LPDDR6 D램을 개발하고 있으며, 엔비디아와 함께 탈부착이 가능한 저전력 메모리반도체 모듈 ‘소캠(SOCAMM)’도 만들고 있다.

또 DDR D램을 쌓아 올린 HBM처럼 저전력 LPDDR D램을 적층해 만드는 차량용 ‘LPW D램’ 제품도 개발하고 있다. 삼성전자는 애플과 함께 LPW D램을 개발하고 있는 것으로 알려졌으며, 2028년 양산을 목표하고 있는 것으로 전해졌다.

SK하이닉스는 LPDDR D램을 쌓아 입출력(I/O) 단자를 대폭 늘린 ‘저지연 와이드 입출력(LLW) D램'을 애플의 확장현실(XR) 기기 ‘비전프로’에 공급하며 저전력 메모리반도체 기술력을 입증하기도 했다.

로보택시 시장은 중국, 미국, 유럽 등지에서 빠르게 성장할 것으로 전망된다.

청 연구원은 “로보택시의 글로벌 확산은 시간 문제”라며 “유럽은 미국과 중국의 기술 시험에 비해 뒤처져 있지만, 빠른 속도로 움직이고 있으며, 전 세계적으로 주문자위탁생산업체(OEM)와 기술 파트너사 간 시험이 대거 진행 중”이라고 말했다. 김호현 기자

![[여론조사꽃] 이재명 지지율 67.4%로 2.5%p 하락, 중도층 긍정평가 70%](https://businesspost.co.kr/news/photo/202509/20250929110443_77277.jpg)